“1982年8月10日,你能不能用三十秒比较毛泽东与蒋介石?”纽约曼哈顿下城的一间会议室里,年轻记者的话音刚落,闪光灯一连串爆响。宋希濂微微抬头金牛财富,环视四周,“三十秒?”他笑了笑,“给我一分钟,我不想欠公道。”话音未落,场内瞬间安静,只剩磁带转动的细碎声。

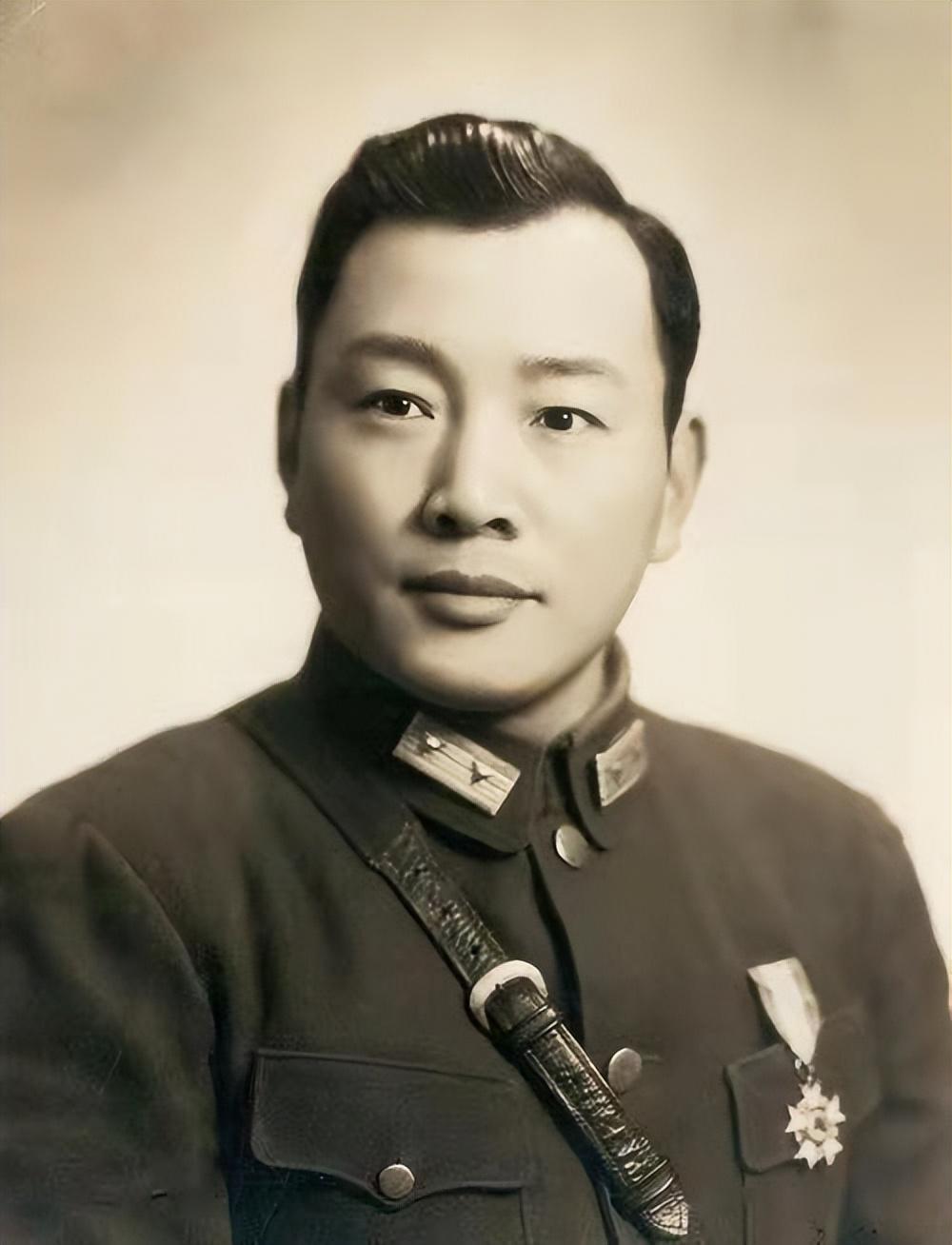

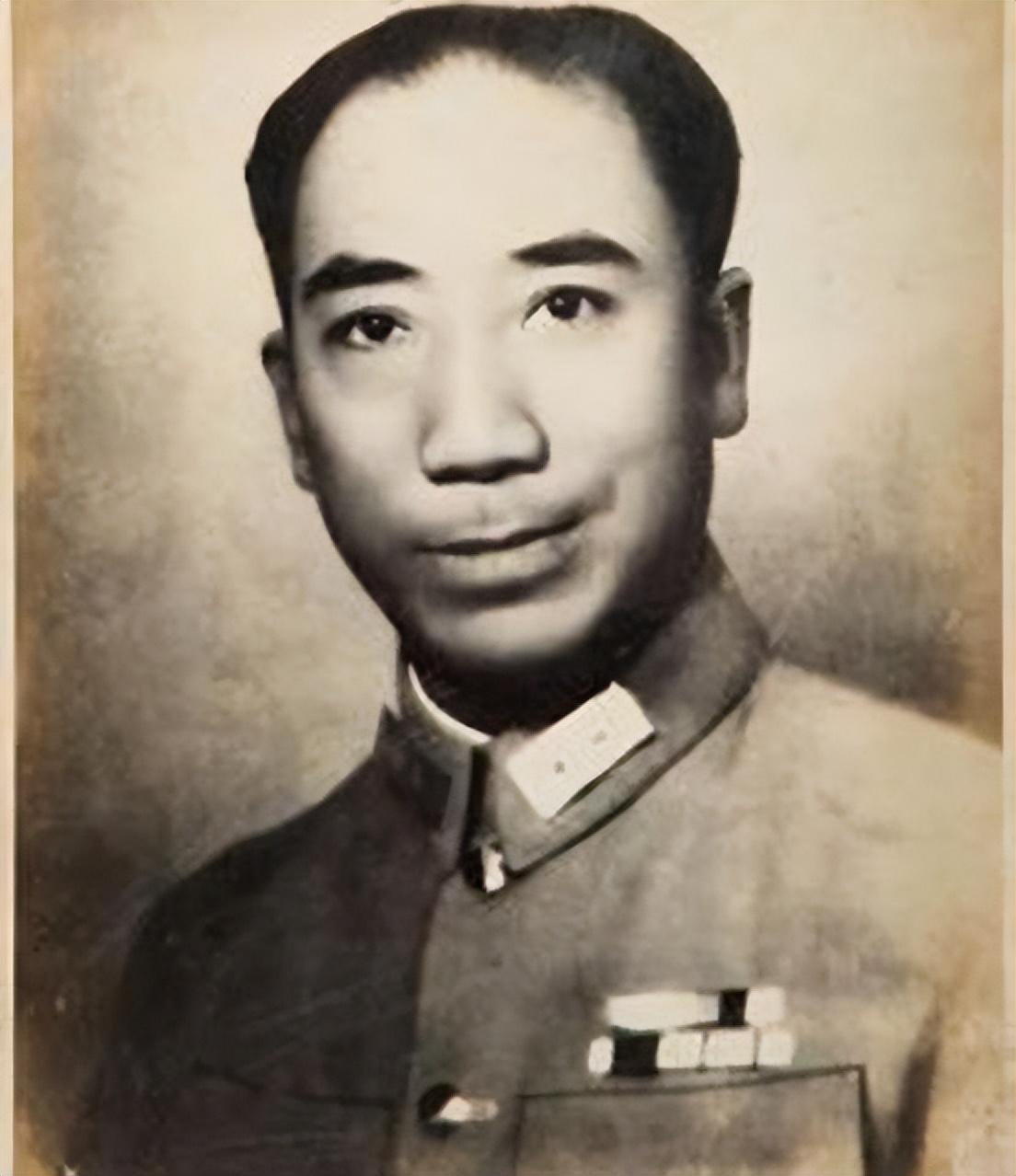

之所以出现在纽约,是因为中国和平统一促进会那场座谈会。廖承志的公开信刚发表,台海局势陡然升温,海外舆论热闹得很。宋希濂受邀担任首席顾问,他知道,自己过去的履历——黄埔一期、抗战名将、重庆白公馆战犯——让任何一句话都显得分量十足,也格外敏感。

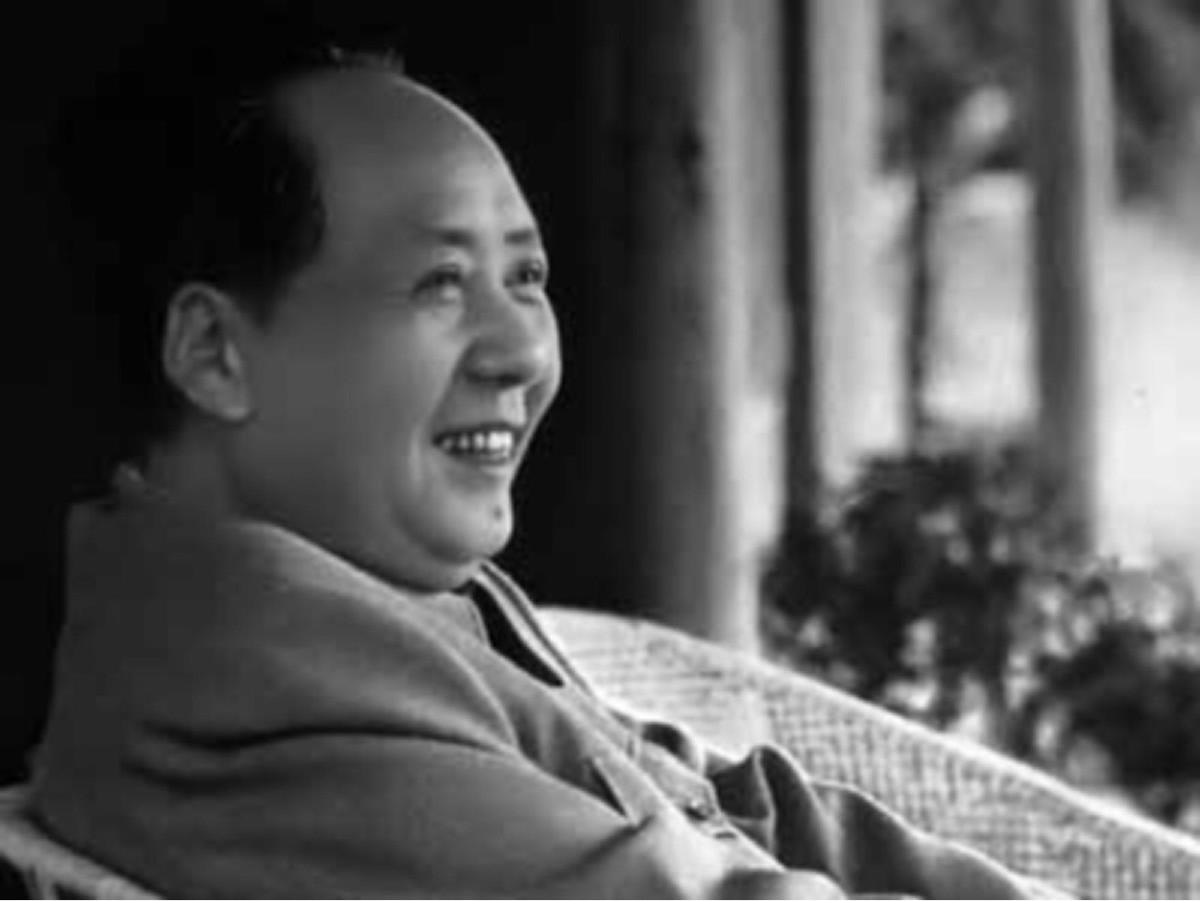

记者的“刁难”并非偶然。台湾方面在背后推波助澜,希望借宋希濂的口挑动对立。宋希濂却偏偏不按剧本走,他沉吟片刻,道:“毛泽东胸怀山河,他一句‘数风流人物,还看今朝’,把全国的心气都挑起来。蒋介石资历更老,可惜目光没跨过海峡,私心重,心胸窄。历史判分,我无须再添一笔。”不到一分钟,掌声响成一片。挑事的记者还想追问,已被周围同行的喝彩声淹没。

这一分钟的从容金牛财富,背后却是三十多年跌宕。时间倒回1949年12月19日,大渡河畔,国民党第36军总司令宋希濂被解放军生擒。和他并肩待押的四川省主席王陵基一路战战兢兢,车子颠出重庆城时更是脸色煞白。王小声嘀咕:“是不是要见阎王了?”宋希濂心里也没底,但他强撑镇定:“枪毙?不至于。”对新政权的俘虏政策,他多少有点耳闻。

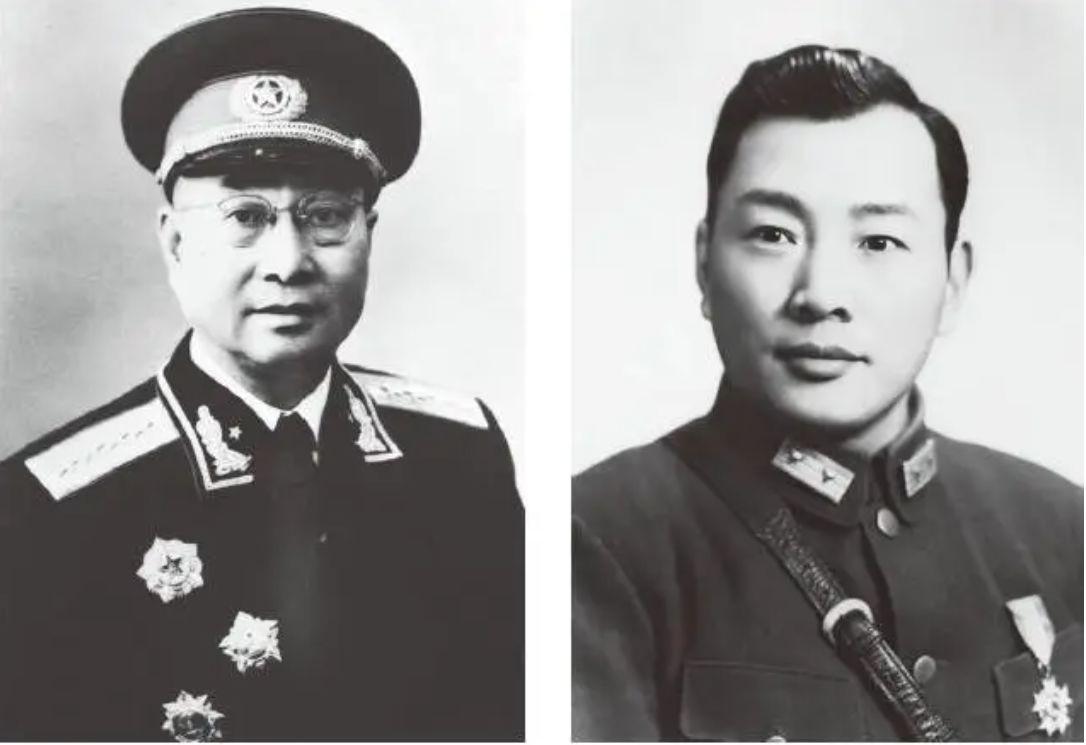

卡车停在白公馆旧址,昔日特务机关成了关押战犯的场所,真是讽刺。几个月后,学习班开起,老对手陈赓专程来访。握手那一刻,宋希濂脑海里闪过周恩来曾说的那句话:“十年内战干戈相见,大敌当前要共弃前嫌。”曾经的不安,被那声“老同学”化解了不少。

1950年到1954年,宋希濂在重庆、北京两地接受改造。刚到功德林时,他被单独关在小屋里,连棋盘都拿不到,生生憋出高血压。医生一句“神经性血压高”,既是病症,也是心理写照。他提出与他人同住,管理所批准,从此情绪稳定。不得不说,这种管理方式颇有人情味,比单纯的高压有效得多。

1955年6月的一天,报纸上“瞿秋白”三个黑体字刺痛了他。二十年前在闽赣“围剿”中,他押送瞿秋白并执行枪决命令,这段往事一直被他按在心底。那夜宋希濂彻夜未眠,翌日清晨,他主动向所长坦白。奇怪的是,所长只是点了点头:“继续学习。”没有呵斥金牛财富,没有处分。几周内,功德林出现了“交代潮”,不少战犯受他的影响补充了口供。透过这件事,宋希濂第一次真正体会到“政策感化”四个字。

接下来的表现水涨船高。劳动、读书、毛选批注,他样样主动。1959年特赦名单公布,宋希濂在列。他走出监舍的那天,窗外正放国庆焰火,一簇又一簇,他抬头看了很久,没说话。

1961年春节前夕,周恩来在中南海接见特赦人员。场面比想象的轻松,周总理一句“学生走错了路,老师也有责任”,让宋希濂鼻头一酸。出门时陈毅拍拍他肩膀:“别想太多,活着能做事就好。”这句话,他记了一辈子。

重获自由后,他住进政协机关大院,成了文史专员。依照程序,他领到每月津贴,课题是整理抗战史料。日子不算优渥,却安稳。1963年再婚,生活逐渐步入正轨。那几年,他常被邀请去部队讲抗战经历,讲台上的他语速平稳,很少掺杂个人情绪,唯独提到滇西保山的血战时,眼圈会微红几秒。

时代的车轮滚到八十年代,邓小平提出“和平统一、一国两制”方针后,宋希濂再次活跃起来。1982年春,他持探亲签证赴美,表面拜访亲友,实则游说海外黄埔同学支持两岸对话。纽约那场记者会是他此行最亮眼的一幕,短短一句对毛蒋的评断,既保留立场也没扣帽子,算是老将军的文字游戏。会后,港台媒体一片哗然,《中央日报》把他骂成“中共鹰犬”。宋希濂耸耸肩:“做过国民党鹰犬,也做过共产党罪犯,现在只想做个中国人。”这句话传到台湾,引来李敖撰文力挺,《鹰犬将军》四个大字后来干脆成了他的回忆录书名。

1993年2月,病榻上的宋希濂用微弱的声音嘱咐家人:“骨灰带回大陆。台湾有消息,记得告诉我。”十天后,他离世。4月11日,骨灰安放长沙,墓碑上刻着“抗日名将宋希濂之墓”。这方寸石碑,没有关于内战的字眼,也没有华丽赞辞,只留“抗日”二字。

回到1982年的纽约,会场散去,记者把录音机收好,低声说:“将军,其实我不认同你的观点,但我佩服你的坦率。”宋希濂笑着伸出手:“晚了,鼓掌已经盖章。”那一刻,他似乎把个人沉浮、时代波折都收进掌心,化作一声轻叹——踏错过步,但总算没错过历史的大方向。

垒富优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。